11月18日。

ルアンプラバーン。

この時期のラオスは乾季である。

朝晩はセーターが欲しくなるほど寒く

日中は30度まで気温が上がる。

ちょうど一日で一年間の季節が巡るようだ。

朝は一番鶏と共に起き出して歩き回る。

寒い。

着替えの準備が甘かった。

無理やりTシャツを2枚重ねて

小さく丸めて持ってきた、ビニールのパーカーを着込む。

山に囲まれたルアンプラバーンの朝は特に冷え込む。

山から降りてきた霧と冷気が、町に漂っている。

新月を過ぎたばかりの糸のような月が、空に浮かんでいる。

時折、闇の中から、天秤棒を担いで

お供え物を売り歩く人のシルエットが現れる。

ポツリポツリと灯る街頭がひんやりと町を映し出す。

薄ぼんやりと町が形を取り戻してくる。

6時を過ぎる頃になると、人々が家の前に正座を始める。

托鉢の僧侶を待っているのだ。

吐く息が白い。

オレンジの袈裟を掛けた僧侶の列がやってくる。

繰り返される厳かな儀式。

与えることは喜びだ。

道にひざまずいた人々に対しても、手を合わせたい心持ちになる。

マーケットの近くには、フランスパンの屋台がでる。

フランス植民地時代の名残だ。

山のように積まれたパンが次々に売れてゆく。

20本ほど買い、自転車のかごに無造作に突っ込む、おばさん。

大事そうに一本のパンを抱えて帰る、おじいさん。

仕事に向かう途中らしき若者は、バイクを運転しながらかじった。

ハーフのサンドイッチを作ってもらう。

まず、パンを炭火で軽くあぶってくれる。

いろいろなペーストを塗り、ハムと野菜を、たっぷりと挟んでくれる。

「ホット、ホット、プリーズ」、チリを多めに入れてもらう。

アジア風にアレンジされた、シンプルなサンドイッチは

驚くほど、うまい。

カフェでコーヒーを飲み

着替えるために、いったん宿に戻る。

Tシャツ一枚になり、短パンになる。

靴下を剥ぎ取り、革靴から裸足になる。

夏のいで立ちで、再度、町に出る。

太陽の位置が高くなり、暖かい陽ざしが差し込む。

朝の冷え込みがウソのような陽気だ。

メコン河に向かって歩く。

河からは対岸が見えないほどの湯気が、立ち上っている。

急激な気温の上昇に、河の水が水蒸気となっているのだ。

太陽が高さを増すと共に、メコン河の対岸が見えてくる。

乾季に入って、少しずつ河の水量は減ってきている。

河幅が狭まり、河沿いに肥沃な土地が表れる。

乾季の間だけの特別な畑が出来る。

子供達が河から汲んだ水を畑に運ぶ。

ボートをチャーターした。

メコン河を約1時間半さかのぼる。

河沿いにあるタム・ティンという寺院まで行く。

木で作られた心もとないボートに乗り込む。

運転手の娘らしき小さな女の子が、ボートの後ろに座った。

モーターが唸りをあげる。

水しぶきが上がり、ボートの中に水が溜まる。

女の子が、その水をバケツでかき出した。

細長いボートは、少しずつスピードを上げる。

風が気持ち良い。

水が気持ち良い。

光が気持ち良い。

山が気持ち良い。

空が気持ち良い。

タム・ティンは切り立つ洞窟に作られた寺院だ。

たくさんの仏像がメコン河を見下ろす。

仏像達が、メコンを中心とした、この地の繁栄を静かに祈っている。

再度ボートに乗りメコンを下る。

バーン・サーンハイという村に寄ってもらう。

ここはラオラーオ(ラオスの焼酎)作りで有名な村だ。

バケツ係りの女の子が案内をしてくれる。

ひかりの中に素朴な人々の生活があった。

ラオス特有の高床式の家屋の前に、ラオラーオの瓶が並ぶ。

陽射しは、痛いほど強くなった。

ルアンプラバーンに戻る。

町を歩く。

ルアンプラバーンは町全体が世界遺産に登録されている。

いたるところに寺院を見ることが出来る。

ワット・シェンクーンはルアンプラバーンを象徴する建物。

折り重なる三つの屋根が優雅だ。

欧米人が建物をスケッチしていた。

町を歩く。

プーシーと呼ばれる小高い山に昇る。

ルアンプラバーンは、ふたりの仙人に作られたと言い伝えられる。

その仙人が降り立った場所が、この小高い山だ。

山頂からメコンと王宮博物館を望む。

反対側には、カーン川とルアンプラバーンの町並みが広がる。

若い僧侶が、オレンジの袈裟を風になびかせた。

ゴーッという音と共に影を作り、目の前を飛行機が飛んでいった。

ちょうど昨日のこの時間に、ルアンプラバーンに降りたったのだ。

町を歩く。

背の高い椰子の木。

道ばたに干してある鮮やかな唐辛子。

サッカー・ボールを蹴る少年。

昼寝をするおじさん。

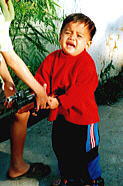

おもちゃの鉄砲を持った男の子が、攻撃してきた。

かわいい攻撃に、カメラで対抗する。

勇ましかった男の子が、泣き出してしまった。

「ゴメン、ゴメン、泣くなよぉ。」

歩く。

たくさんの寺院に立ち寄る。

ワット・ビスンナラートは、その半円の塔から、すいか寺と呼ばれている。

歩く。

ラオスは少数民族が集まった国でもある。

ルアンプラバーンの街角では、モン族のおばあちゃんを見かける。

おばあちゃん達が刺繍や縫い物をして、お土産として売っている。

歴史の表舞台に、あまり出てこないモン族の話がある。

ベトナム戦争時、アメリカによって

ラオスに住むモン族の兵士部隊が組織された。

そのモン族部隊はベトナムの最前線で戦わされた。

アメリカ兵を遙かに越えるモン族が亡くなった。

戦争後も、裏切り者とされたモン族は、ラオス国内で辛い運命を辿る。

ラオスにはインドシナ戦争時、たくさんの爆弾が投下されている。

その総量はベトナムを遙かに超える300万トンにも達するという。

現在も不発弾の被害は後を絶たない。

文明国の傲慢な傷跡は、この地にも深く残っている。

そして、現在も世界中で繰り返されている。

ひと針ひと針、ていねいに刺繍をしている

モン族のおばあちゃん達を見ていると涙が出そうになる。

罪のない人々の命を生活を奪う者達に怒りを覚える。

陽が傾いてくる。

やわらかな風が吹いてくる。

ゆっくりとメコン河の色を変えながら、太陽が沈んでゆく。

山がシルエットになる。

狭い道に小さな出店が並んだ市場が活気づく。

ラオスは経済的には、豊かだとは言えない。

その為だろうか、外食の習慣がない。

アジアのいたる所で見ることが出来る、屋台で食事をしている風景はない。

市場で食材を仕入れて、自宅で調理をする。

電気もガスも完全には普及していないのだろう。

家の前で火をおこして調理をしている様子を見ることが出来る。

家の前にあるテーブルで、家族揃って食事をしている場面にも良く出くわす。

円くなった家族がカオニャニという餅米を、ひとつの器から、手でとって食べている。

人々が生活している風景を見るのが好きだ。

東京で暮らしていると、人々の生活は、なかなか見えてこない。

人々は実体のない意味や目的や結果に向かって生きている。

規則正しく立ち並んだマンションの窓は単なる箱だ。

人々の顔は見えない。

家族が笑っている。

同じような顔が、世代を越えて笑っている。

赤ちゃんも少女も青年もお父さんもお母さんも

おじいちゃんもおばあちゃんも同じような顔をして笑っている。

幸せそうだ。

淡々と生に向かって存在している。

日本でも、こんな光景は、それほど昔のことでは無かったのではないか。

生活の中で輝く無垢な命を前にして

心の中に眠っている何かが、ざわめき出す。

空には降るような星々が瞬いている。