|

No.95 焼岳2455m 平成11年(1999年)10月10日 |

||

前日は上高地散策…上高地温泉〜新中尾峠・焼岳小屋〜展望台〜旧中尾峠〜焼岳北峰2393m〜旧中尾峠〜中尾温泉(泊)〜中尾高原口バス停-《バス》-新穂高ロープウェイ(展望観光)-《バス》-平湯-《タクシー》-新島々 【歩行時間:

6時間30分】 |

大正池から焼岳を望む |

* 昭和37年の噴火については下欄の写真を参照してみてください。

岩壁帯やササ原を過ぎ、急登が一段落した処が新中尾峠。そこに建つ焼岳小屋の前で小休止。小屋から少し登るとピーク(展望台)に出る。北面に、笠ヶ岳の大きくてなだらかな金字塔が姿を現した。その右手には穂高の岩峰群。左側の行く手(南西面)には眼前の焼岳山頂部。そして南東面の眼下には上高地が一望できる。息をつく間もないほどの素晴らしい眺望だ。右に左に何回も振り返りながら最後の急登にかかる。

槍ヶ岳もぴょこんと見え出した。流石の霞沢岳もここでは脇役に退いてしまう。その霞沢岳の左奥、六百山と明神岳の間、上高地の彼方に見える地味な山並みは常念山脈だが、あいにく明神岳や穂高岳に隠されて右端の大滝山しか見えない。…大滝山は、私が高校1年生の夏に北アルプスで最初に登った、忘れられない思い出の山でもある。じっと眺めた。

あちこちから水蒸気が立ち昇り、硫黄臭が鼻をつく。登山者たちで賑わう焼岳北峰2393mの頂上に着いたのは午前11時丁度。ホテルの折詰弁当で早めの昼食。

焼岳(北峰)の山頂  山頂部の火口湖 |

北峰山頂からは文字通り360度の大展望。南側直近の眼下にコバルトブルーの小さな火口湖があり、その左側の火山壁のピークが焼岳の最高峰(南峰2455m)で、立入禁止になっているのがチト恨めしい。そのさらに左奥に乗鞍岳が横長の大きな山体を広げている。西の彼方に横たわっているのは白山だ。中央アルプス、南アルプス、富士山まで見えている。感無量、だった。

12時15分、下山開始。展望台との鞍部にある旧中尾峠まで戻り、絶景に後ろ髪を引かれながら、飛騨側の樹林帯へ下る。クマザサの被う比較的ゆるやかな歩きやすい傾斜で、高度が下がるにしたがって、最初はシラベ(シラビソ)の林、徐々にコメツガが多くなりダケカンバやシラカンバも交じるようになる。そして、標高約1400m以下になると明るいブナ林となってくる。

林道へ出て暫く行くと、中尾温泉の源泉だろうか、ポンプが故障しているとみえて凄まじい勢いでお湯が吹き上がっている。それが林道上に雨のように降ってくる。微かに硫黄の臭いが漂う。はしゃぎながら歩いているうちに、ひょいと中尾平ホテルの門前へ着いた。午後3時50分だった。本日のコースタイムの7時間35分は(私達夫婦にしては珍しく)少し甘いと感じた。

翌朝、宿をゆっくりと発ち、送迎車もあるのだが、中尾高原口のバス停まで歩く。この日も快晴だったので、帰りがけの駄賃にと、新穂高ロープウェイに乗り、北アルプス南西部の景色をおさらいした。最後まで天気に恵まれた展望の山旅だった。

* その後、泉質について「中尾平ホテル」にメールで問い合わせてみたところ、とても丁重な回答が返ってきました。硫黄泉(ナトリウム・塩化物泉)、とのことでした。[後日追記]

* この後、中尾平ホテルは「山の旅舎 中尾平」と改称(リニューアル?)したようです。[後日追記]

焼岳山頂から北東方向を望む ・ 右下は上高地

左から: 槍ヶ岳、穂高連峰、大滝山、六百山の一部

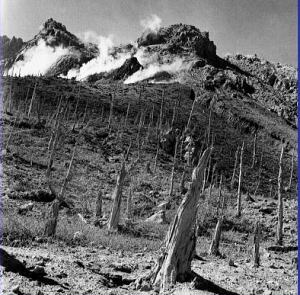

| 激写! (山本さんからの贈り物) 昭和37年(1962年)噴火直後の焼岳山頂部 |

|

この写真は、当時の毎日新聞に 掲載されたそうです。 |

生々しい写真に絶句! 現在もその面影が残っています。 |

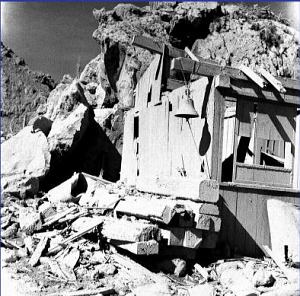

中尾峠付近 (旧)焼岳小屋の残骸です。 |

原型を留めた釣鐘 小屋の柱に火山灰が付着しています。 |

| * 昭和37年6月17日の焼岳大噴火の1週間後、写真が趣味だった山本さんは、お仲間と二人で登られたそうです。命がけの撮影登山だったと推測いたします。その時の貴重な写真を、ご本人のご好意を得て、掲載させていただきました。 |

|

このページのトップへ↑ ホームへ |